Il salario della paura

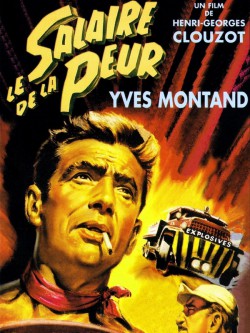

Poche chiacchiere, gente. Ci troviamo di fronte a un capolavoro senza se e senza ma, uno di quelli, per interdirci, con la C maiuscola. Lo ha diretto, nel 1953, Henri-Georges Clouzot, colui che ci ha regalato perle del calibro di “Il corvo” (1943), “Legittima difesa” (1947) e “I diabolici” (1954). “Vite vendute” (ma è molto meglio il titolo originale, “Le salaire de la peur”, ossia “Il salario della paura”) racconta la storia di due francesi, Mario (Yves Montand) e Jo (Charles Vanel), un italiano, Luigi (Folco Lulli), e un tedesco, Bimba (Peter van Eyck), che vivono in uno sperduto paesino dell’America Centrale, Las Piedras, dove conducono un’esistenza misera e senza prospettive. I quattro vorrebbero andarsene il prima possibile da quel posto isolato dal resto del mondo in cui si muore di caldo e di noia, ma non hanno il denaro per trasferirsi altrove. Per racimolare la grana necessaria al loro scopo, Mario, Jo, Luigi e Bimba accettano di svolgere un lavoro pericoloso, tanto che potrebbe essere l’ultima cosa che faranno nella loro vita: trasportare, per conto di una compagnia petrolifera americana, la Southern Oil Company, un carico di novecento chili di nitroglicerina, che servirà per domare un incendio scoppiato in un pozzo di petrolio, su due camion, sui quali campeggia la scritta “Explosives”, lungo un percorso di seicento chilometri fatto di strade sterrate talmente rovinate che quando guidi, più che essere al volante di un mezzo di trasporto, ti sembra di ballare il rock and roll. Le possibilità di arrivare sani e salvi a destinazione sono poche; quelle di morire durante il tragitto, invece, sono molte di più. Praticamente è come viaggiare con una bomba sotto il sedere che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Basta soltanto una piccola distrazione per finire al Creatore. I quattro, però, hanno un disperato bisogno di soldi (se riusciranno a portare a termine con successo la loro missione, guadagneranno duemila dollari ciascuno), perciò si mettono in marcia sperando che le cose vadano per il meglio.

Clouzot (anche sceneggiatore insieme a Jérôme Géronimi) prende l’omonimo romanzo di Georges Arnaud e ne ricava un film eccezionale (insignito dell’Orso d’oro al Festival di Berlino e della Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1953) in cui l’adrenalina scorre a fiumi. Centoquarantadue minuti di tensione allo stato puro e di suspense al calor bianco: nella prima parte il regista presenta i quattro protagonisti, di cui mostra le ragioni che li inducono a imbarcarsi in un’impresa folle e al limite dell’impossibile, mentre nella seconda narra il loro viaggio infernale e terrificante con un’incredibile dovizia di particolari (il fazzoletto bianco di Luigi usato come segnale, la nitroglicerina utilizzata per far esplodere un masso che ostruisce il passaggio) e con un crescendo di tensione implacabile che non lascia scampo allo spettatore. Raramente si è visto un film così coinvolgente e incalzante. Nell’ultima ora e mezza non c’è nemmeno un attimo di respiro: da quando i protagonisti salgono sui camion, il maestro francese spinge a fondo sul pedale della tensione e non stacca più il piede fino al beffardo, assurdo e memorabile finale. Le scene al cardiopalma si sprecano (quella in cui i due camion rischiano di scontrarsi e quella in cui l’autocarro guidato da Montand deve superare una pozzanghera di petrolio grande come un lago sono da infarto), la suspense si taglia col coltello, il pathos diventa insostenibile, i pericoli e le insidie si nascondo dietro ogni angolo, la strada pare interminabile, la meta irraggiungibile: nella seconda parte si assiste al film con il cuore in gola, con l’angoscia che monta dentro al petto fino a farti quasi soffocare. Roba da far invidia persino ad Alfred Hitchcock. Neanche quest’ultimo avrebbe saputo fare di meglio. Alcuni, tuttavia, affermano che l’introduzione è prolissa, che il film parte lento come un diesel e ci mette un po’ ad ingranare la marcia giusta. Può darsi che sia vero, ma è altrettanto vero che gli ultimi novanta minuti sono letteralmente mozzafiato. Vedere per credere.

Con questa pellicola tesa fino allo spasimo e dal ritmo serrato, che ti inchioda alla poltrona dall’inizio alla fine, Clouzot compie un autentico attentato alle coronarie dello spettatore. Si sconsiglia vivamente la visione ai deboli di cuore. Per tutti gli altri, invece, dopo aver guardato e ammirato “Vite vendute” sarà impossibile ascoltare “Sul bel Danubio blu”, il celeberrimo valzer di Johann Strauss Jr., senza pensare a questa formidabile opera (frutto di una lavorazione travagliata a causa del maltempo che funestò le riprese effettuate nella Camargue) magistralmente diretta da un eccellente regista che qui dà il meglio di sé impartendo una vera e propria lezione di cinema. Strepitosa la fotografia di Armand Thirard (le immagini del pozzo di petrolio in fiamme sono impressionanti e indimenticabili) e splendidi gli attori (negli scomodi panni di Jo, un uomo arrogante che si rivela essere un codardo, avrebbe dovuto esserci Jean Gabin, ma Charles Vanel, premiato con la Menzione Speciale a Cannes, è molto bravo a interpretare un personaggio sgradevole e detestabile, riuscendo così a non far rimpiangere il suo collega). Nel cast c’è anche la moglie del regista, Véra Clouzot, nella parte di Linda, una donna dal carattere dolce innamorata di Mario. All’epoca la versione italiana subì diversi tagli; quella integrale è disponibile in DVD, ed è quest’ultima che bisogna recuperare per apprezzare appieno questo gioiello della cinematografia mondiale. Nell’edizione originale si parlano sei lingue diverse (russo, tedesco, inglese, francese, spagnolo e italiano), mentre in quella nostrana (che si consiglia di evitare) tutti i personaggi si esprimono in italiano. Nel 1977 l’ottimo William Friedkin ne ha realizzato un buon remake dallo stile allucinato intitolato “Sorcerer” (che significa letteralmente “Stregone”), che però, nonostante il lodevole impegno del cineasta americano e degli attori coinvolti nell’operazione, non raggiunge le vette toccate dall’inarrivabile originale firmato da Clouzot. Se amate la suspense, l’azione e l’avventura, se vi piacciono i film che vi tengono col fiato sospeso, qui troverete pane per i vostri denti.

VOTO: 10/10

Virgil ed Everett

Il western è come il rock and roll: non morirà mai. In America negli anni Quaranta e Cinquanta era il genere che andava per la maggiore, grazie a registi come John Ford (“Sfida infernale”, 1946), Howard Hawks (“Il fiume rosso”, 1949), Delmer Daves (“Quel treno per Yuma”, 1957), Budd Boetticher (“L’albero della vendetta”, 1959), Anthony Mann (“L’uomo di Laramie”, 1955), Robert Aldrich (“Vera Cruz”, 1954) e Samuel Fuller (“La tortura della freccia”, 1957), che ci hanno regalato gemme che ancora oggi risplendono di luce propria, e anche negli anni Sessanta e Settanta il western ha continuato a furoreggiare, per merito di autori del calibro di Arthur Penn (“Piccolo grande uomo”, 1970), Sam Peckinpah (“Il mucchio selvaggio”, 1969), Robert Altman (“McCabe and Mrs. Miller”, 1971), Sydney Pollack (“Jeremiah Johnson”, 1972) e Sergio Leone (“C’era una volta il West”, 1968), che hanno contribuito a tenere in vita il genere con opere di grande rilievo artistico, mentre negli anni Ottanta la produzione di western ha conosciuto un vistoso calo, nonostante il decennio in questione si fosse aperto con l’eccellente “I cavalieri dalla lunghe ombre” (1980) di Walter Hill e l’immenso “I cancelli del cielo” (1980) di Michael Cimino, tanto da rischiare di sparire (ricordiamo soltanto i bei “Silverado” di Lawrence Kasdan e “Il cavaliere pallido” di Clint Eastwood, entrambi del 1985); ma proprio quando il western sembrava destinato ad estinguersi, nel 1990 è arrivato l’epico “Balla coi lupi” di Kevin Costner, che con il suo straordinario successo, sia di pubblico che di critica, ha ridato nuova linfa al genere in un periodo di vacche magre. E se non tutti i western girati negli ultimi cinque lustri sono memorabili (“Tombstone”, 1993, di George Pan Cosmatos e “Wyatt Earp”, 1994, di Lawrence Kasdan, ad esempio, sono tutt’altro che indispensabili), tra i migliori esempi del filone va annoverato il più che buono “Appaloosa” (2008) di Ed Harris, qui per la seconda volta dietro la macchina da presa (la prima era stata per il biografico “Pollock”, 2000). Oltre che dietro, il bravo Harris si mette anche davanti alla cinepresa per interpretare il ruolo di un abile pistolero, Virgil Cole, a cui, nel 1882, viene offerto di ricoprire la carica di sceriffo di Appaloosa, una cittadina situata nel New Mexico. Accanto a lui c’è il suo amico e vice sceriffo, Everett Hitch (Viggo Mortensen), anch’egli ottimo tiratore. Il loro compito è quello di arrestare un arrogante e viscido allevatore che si fa beffe della legge, Randall Bragg (Jeremy Irons), responsabile dell’omicidio del predecessore di Virgil. Mentre svolge il suo lavoro, il neo sceriffo trova anche il tempo per innamorarsi di una giovane e disinibita donna, Allison French (Renée Zellweger).

Forse non passerà alla storia del western, “Appaloosa”, e tra una cinquantina d’anni non verrà ricordato al pari dei classici realizzati dai maestri sopra citati, ma fa sempre piacere sapere che in giro ci sono ancora attori e registi che credono in un genere così poco frequentato, e che pur di tenerlo in vita hanno il coraggio di rischiare di andare contro ai gusti delle masse, anche a costo di fallire al botteghino. In questo film dal respiro classicheggiante ci sono dei buoni per cui tifare e un cattivo da detestare, ma la sceneggiatura (tratta dall’omonimo romanzo di Robert B. Parker, adattato dallo stesso Harris e da Robert Knott) non scade mai nel manicheismo e Harris, come regista, dimostra senza presunzione ma con molta umiltà di aver imparato bene la lezione impartita dagli autori che hanno fatto grande il genere. “Appaloosa” racconta di una bella amicizia, quella tra Virgil ed Everett, e di uomini che, per fare il proprio lavoro fino in fondo, sono disposti a sacrificare la loro esistenza. Il film ha un passo lento ma sicuro; il regista, saggiamente, non cerca inutili virtuosismi prediligendo, al contrario, uno stile semplice e classico che dona all’opera un’aria d’altri tempi. Il cast, poi, è notevole, con Ed Harris e Viggo Mortensen che formano una coppia affiata e collaudata (i due avevano già recitato insieme in “A History of Violence”, 2005, di David Cronenberg) e Jeremy Irons che interpreta con consumato mestiere la parte del cattivo di turno. L’unica nota stonata è rappresentata da Renée Zellweger, un’attrice mediocre e insopportabile la cui presenza, per fortuna, non inficia il valore della pellicola. Per gli appassionati di western, “Appaloosa” è un film da non lasciarsi sfuggire. Se siete amanti del genere, prendete il cappello da cowboy, allacciate il cinturone, infilate la pistola nella fondina, sellate il cavallo e montateci sopra: è ancora tempo di cavalcare liberi e selvaggi per le sconfinate praterie del Vecchio West.

VOTO: 8/10

Gli Stones in esilio

“Nei primi anni ’70 eravamo giovani, belli e molto stupidi, ora siamo solo stupidi”. (Mick Jagger)

Diciamoci la verità: strumentalmente parlando, i Rolling Stones non sono mai stati un granché. Un buon bassista, Bill Wyman (che ha lasciato il gruppo nel 1993), un discreto batterista, Charlie Watts, e un chitarrista, Keith Richards, che sarà pure “l’imperatore del riff”, come ampiamente dimostrato dalla leggendaria “(I Can’t Get No) Satisfaction”, ma che quando si tratta di eseguire un assolo non è capace di produrne uno degno di questo nome (i mostri sacri della chitarra sono altri: Jimi Hendrix, David Gilmour, Robert Fripp, Tony Iommi e Jimmy Page, giusto per citarne alcuni), tanto è vero che la band ha sempre avuto un secondo chitarrista, da Brian Jones (morto, a soli 27 anni, in circostanze misteriose, il 3 Luglio del 1969) a Ron Wood, passando per il talentuoso Mick Taylor (che, prima di intraprendere un’oscura carriera solista, ha militato nel gruppo dal 1969 al 1974). Eppure, sebbene tecnicamente valgano la metà dei Led Zeppelin, dei Cream e degli Who, gli Stones sono considerati come una delle più grandi rock and roll band del mondo. Questo perché sono forse il gruppo che meglio di chiunque altro incarna lo spirito del rock and roll. Ancora oggi, quasi cinquant’anni dopo il loro esordio (il primo e omonimo album uscì nel 1964), si divertono come dei matti a suonare sui palchi di tutto il mondo. Alla faccia dell’età che avanza e, soprattutto, di chi vorrebbe mandarli in pensione. Di dischi memorabili, gli Stones, ne hanno fatti tanti. Difficile, quindi, stabilire quale sia il più bello. Chi scrive deve confessare di avere un debole per “Sticky Fingers” (1971), che oltre alle celeberrime “Brown Sugar” (grandioso il riff di chitarra), “Wild Horses” e “Sister Morphine” contiene pezzi fantastici del calibro di “Sway”, “Can’t You Hear Me Knocking”, “Bitch” e “Moonlight Mile”. Mica male, eh? Tutto quel ben di Dio in un album solo. Detto ciò, ci sono almeno altri cinque/sei album assolutamente degni di giocarsi il titolo di miglior disco delle Pietre Rotolanti. Uno è “Aftermath” (1966), che può vantare la chilometrica e blueseggiante “Going Home”, la dirompente e coinvolgente “Paint It, Black”, uno dei cavalli di battaglia del gruppo presente solo nella versione americana del disco, e la dolcissima e bellissima “Lady Jane”; in queste ultime due canzoni si rivela fondamentale il contributo offerto da Brian Jones, che nella prima si esibisce al sitar, mentre nella seconda è impegnato a suonare il dulcimer e il clavicembalo (era un polistrumentista, Brian Jones: chitarra, mellotron, clavicembalo, dulcimer, armonica, flauto, organo, theremin e sax sono solo alcuni dei tanti strumenti che sapeva suonare).

E “Beggars Banquet” (1968)? Cosa vogliamo dire di un disco che contiene almeno quattro gemme di valore assoluto quali “Sympathy for the Devil”, “No Expectations”, “Jigsaw Puzzle” e “Street Fighting Man”, se non che è eccezionale? Stesso discorso per “Let It Bleed” (1969), che può sfoggiare pezzi da novanta come “Gimme Shelter”, “Live with Me”, “Midnight Rambler” e “You Can’t Always Get What You Want”, superba ballata introdotta da un coro gospel da brividi. Merita una citazione pure lo sfortunato “Their Satanic Majesties Request” (1967), un bizzarro tentativo – riuscito per alcuni, fallimentare per altri – di rispondere a “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, il capolavoro dei Beatles uscito pochi mesi prima: in questo stravagante album psichedelico spicca la sublime “She’s a Rainbow”, sicuramente una delle composizioni più belle che la coppia Jagger-Richards ci abbia mai regalato, grazie anche al magico mellotron di Brian Jones, al delizioso pianoforte di Nicky Hopkins e allo splendido arrangiamento di archi, che insieme concorrono a creare una melodia rapinosa. E “Between the Buttons” (1967)? Possiamo dimenticarci di un disco (da alcuni ritenuto minore) che contiene due perle quali “Let’s Spend the Night Together” e “Ruby Tuesday”? Certo che no. Infine, non possiamo non menzionare “Exile on Main Street” (1972), indubbiamente il lavoro più complesso, sfuggente e ambizioso dell’intera carriera dei Rolling Stones, la cui genesi ci viene raccontata in questo bel documentario, presentato al Festival di Cannes 2010, diretto da Stephen Kijak, un onesto mestierante che fa il suo “sporco lavoro” limitandosi ad assemblare materiale d’epoca con interviste realizzate per l’occasione ai personaggi che lavorarono a quel disco: dai cinque membri della band ai vari musicisti di supporto, più alcuni ammiratori degli Stones come Martin Scorsese, Caleb Followill, Sheryl Crow e Benicio Del Toro (i cui interventi, alquanto scontati, sono la parte meno interessante del film). Scopriamo (ma i fan del gruppo molte cose già le sapevano) che gli Stones, nel ’71, a causa di problemi fiscali, decisero di trasferirsi, con mogli e figli al seguito, dall’Inghilterra alla Francia, malgrado nessuno di loro sapesse una sola parola di francese. Dopo essersi stabiliti in case diverse, Jagger, Watts, Taylor, Wyman e Richards si ritrovarono tutti quanti nell’abitazione che quest’ultimo prese in affitto nei dintorni di Nizza nell’aprile di quell’anno: Villa Nellcôte, una magnifica e sontuosa dimora realizzata nel diciannovesimo secolo, suddivisa in sedici stanze, con vista sul golfo di Villefranche-sur-Mer, in Costa Azzurra.

E fu così che, tra alcol e droga che scorrevano a fiumi, dopo aver scartato vari studi di registrazione che non li soddisfacevano minimamente, nelle enormi e umide cantine della magione di Richards, nacque “Exile on Main Street” (che in un primo momento si chiamava “Tropical Disease”), disco doppio (in vinile) prodotto dal fedele Jimmy Miller, registrato soprattutto nelle ore serali e notturne, composto da ben diciotto canzoni (di cui due cover: “Shake Your Hips” di Slim Harpo e “Stop Breaking Down” di Robert Johnson), le quali svariavano da un genere all’altro. Dal blues al soul, dal rock al funky, Jagger e Richards (che completarono il missaggio finale del disco ai Sunset Sound Recorders di Los Angeles) non si fecero mancare niente, e ancora oggi, nonostante siano passati tanti anni, l’album in questione conserva tutta la sua originaria e lussureggiante bellezza, sciorinando un’impressionante serie di pezzi memorabili: “Sweet Virginia”, “Shine a Light” (che nel 2008 darà il titolo al meraviglioso film-concerto diretto da Martin Scorsese), “Rocks Off” (un brano trascinante sostenuto da una poderosa sezione di fiati), “Tumbling Dice” (forse la canzone più celebre del lotto) e “Let It Loose” sono le prime che vengono in mente, ma non sono certamente da meno le altre tredici tracce che compongono la tracklist di un LP favoloso, concepito e inciso in tre nazioni diverse (Inghilterra, Francia e Stati Uniti) e in condizioni tutt’altro che agevoli. Tra l’altro, nel 2010 “Exile” è stato ripubblicato in una versione deluxe che, oltre al disco originale, prevedeva un secondo CD contenente alcune canzoni rimaste (incredibilmente) inedite, tra cui la splendida “Plundered My Soul”. Forse poteva essere ancora più grande, “Exile on Main Street” (la rivista musicale “Rolling Stone” lo ha piazzato al settimo posto nella classifica dei cinquecento migliori album di sempre); ma anche così merita di concorrere per il titolo di più bel disco dei Rolling Stones, che successivamente, tra (molti) bassi e (pochi) alti, non sono stati più in grado di ripetersi agli stessi livelli. “Exile”, quindi, è l’ultimo capolavoro di una band che, nel bene e nel male, ha lasciato un segno profondo nella Storia della Musica. Dal punto di vista cinematografico, “Stones in Exile” non è nulla di travolgente: tutto, infatti, scorre abbastanza prevedibilmente; la regia, coadiuvata da un buon montaggio, bada al sodo e il regista, senza strafare, confeziona un documentario piacevole che non mancherà di appassionare gli ammiratori del gruppo. Chi invece non apprezza gli Stones, può pure lasciare perdere.

VOTO: 7/10