Il buono e il cattivo

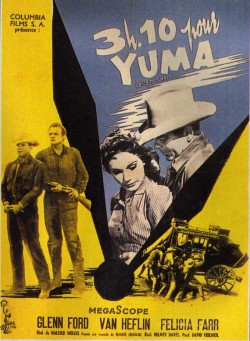

Forse sarebbe ora di rivalutare Delmer Daves. Non che fosse un genio che ha rivoluzionato il cinema alla maniera di un Orson Welles o di un Alfred Hitchcock (per citare due maestri che hanno lasciato un segno indelebile nella Settima Arte ispirando le future generazioni di cineasti di ogni parte del mondo), ma la qualifica di artigiano attribuitagli da alcuni, oltre a stargli decisamente stretta, non rende giustizia alla sua bravura. Può essere considerato un artigiano uno che ha realizzato “La fuga” (1947), un folgorante noir girato in gran parte in soggettiva? Può essere considerato un artigiano uno che ha fatto “L’albero degli impiccati” (1959) e “Quel treno per Yuma” (1957), due eccellenti western che non sfigurano affatto se confrontati con quelli di John Ford, Howard Hawks e Anthony Mann? E non dimentichiamoci di altri lavori meritevoli di attenzione come “L’ultima carovana” (1956) e “La casa rossa” (1947), ingiustamente caduti nel dimenticatoio, che andrebbero recuperati e apprezzati per il loro alto valore. “Quel treno per Yuma”, nel corso dei decenni, è giustamente diventato un classico del western, ma non tutti sono concordi nel ritenere che il film meriti tale titolo. Per alcuni, infatti, è sopravvalutato. Secondo costoro, “3:10 to Yuma” (così recita il titolo originale della pellicola, che nel 2007 ha avuto un remake non indispensabile diretto da James Mangold e interpretato nei ruoli principali da Russell Crowe e Christian Bale) è bello, ma non abbastanza da rientrare nell’elenco dei grandi western americani che hanno fatto la Storia del Cinema. E sia. Ognuno, d’altronde, ha le sue opinioni. In questo film, ricavato dall’omonimo racconto di Elmore Leonard e sceneggiato da Halsted Welles, invece che puntare sull’azione, che pure non manca (specie nel finale), Daves preferisce concentrarsi sulle psicologie dei personaggi, in particolare su quelle dei due protagonisti, il cattivo Ben Wade (Glenn Ford) e il buono Dan Evans (Van Heflin), per realizzare un western psicologico in cui le parole contano di più delle armi da fuoco.

Il primo è un criminale giramondo, il secondo un padre di famiglia che manda avanti un ranch tra mille difficoltà. Il destino fa incrociare le loro strade quando Ben, insieme alla sua banda di malviventi, deruba una diligenza uccidendo il conducente. Dan, in compagnia dei suoi due figli, ha visto tutto ma, temendo per la sua vita e per quella dei suoi bambini, ha preferito non intervenire. Ben ha intenzione di scappare in Messico, ma ritarda la fuga per spassarsela con un’affascinante barista che soffre di solitudine, Emmy (Felicia Farr). Mal gliene incoglie, perché mentre i suoi compagni si dirigono verso il confine messicano, lui viene arrestato dallo sceriffo con la fattiva collaborazione di Dan, che per mettersi in tasca duecento bigliettoni, che gli servono per pagare i suoi debiti, si prende pure la responsabilità di scortare il prigioniero fino al carcere di Yuma, che i due uomini devono raggiungere in treno. La parte migliore del film è la seconda, quella in cui Dan deve sorvegliare Ben in attesa che arrivi il convoglio che li porterà a destinazione, con il povero contadino che inoltre è costretto ad affrontare gli uomini del suo prigioniero, che sono disposti a fare qualunque cosa pur di liberare il loro capo, contando solo sulle sue forze. L’attesa per un treno che sembra non arrivare mai è resa magnificamente dalla regia di Daves, che sul piano narrativo crea una tensione crescente che culmina in un finale spettacolare, mentre su quello stilistico costruisce inquadrature precise e dettagliate sfruttando al meglio lo spazio in cui si svolge l’azione.

Durante il lungo dialogo tra Dan e Ben, lo spettatore è portato a chiedersi se il primo sia così onesto da fare il suo dovere fino in fondo, o se invece si lascerà irretire dalle chiacchiere del secondo, che tenta di convincere il suo guardiano a liberarlo dietro il pagamento di una somma di denaro. I quattrini hanno il potere di persuadere un individuo probo a lasciar andare un bandito, che si è macchiato di omicidio, mettendo così in pericolo le vite di persone innocenti? I soldi possono spingere un uomo perbene come Dan a far scappare un delinquente come Ben? Il buono e il cattivo, il bene e il male, la rettitudine e la disonestà: Daves, da consumato regista ed esperto narratore, non concede nulla al manicheismo, tratteggia con minuziosa abilità i caratteri dei personaggi, in modo da evitare di cadere nella trappola dello schematismo, e il risultato che ne consegue è un western di pregevole fattura che gode di una meritata fama tra gli appassionati del genere. Oltre che sull’attenta e solida regia di Daves, che nelle scene all’aperto filma i paesaggi con movimenti di macchina di ampio respiro, la pellicola può contare sulle ottime interpretazioni di Glenn Ford e Van Heflin, che danno vita a un bel duello recitativo che li vede entrambi vincitori, e sulla splendida fotografia in bianco e nero di Charles Lawton Jr., che conferisce al film un fascino senza tempo. La memorabile canzone che accompagna i titoli di testa, “3:10 to Yuma” di Ned Washington e George Duning, è cantata da Frankie Laine. Checché ne dicano alcuni, la Storia del Cinema Western passa anche da queste parti.

VOTO: 8/10

Il salario della paura

Poche chiacchiere, gente. Ci troviamo di fronte a un capolavoro senza se e senza ma, uno di quelli, per interdirci, con la C maiuscola. Lo ha diretto, nel 1953, Henri-Georges Clouzot, colui che ci ha regalato perle del calibro di “Il corvo” (1943), “Legittima difesa” (1947) e “I diabolici” (1954). “Vite vendute” (ma è molto meglio il titolo originale, “Le salaire de la peur”, ossia “Il salario della paura”) racconta la storia di due francesi, Mario (Yves Montand) e Jo (Charles Vanel), un italiano, Luigi (Folco Lulli), e un tedesco, Bimba (Peter van Eyck), che vivono in uno sperduto paesino dell’America Centrale, Las Piedras, dove conducono un’esistenza misera e senza prospettive. I quattro vorrebbero andarsene il prima possibile da quel posto isolato dal resto del mondo in cui si muore di caldo e di noia, ma non hanno il denaro per trasferirsi altrove. Per racimolare la grana necessaria al loro scopo, Mario, Jo, Luigi e Bimba accettano di svolgere un lavoro pericoloso, tanto che potrebbe essere l’ultima cosa che faranno nella loro vita: trasportare, per conto di una compagnia petrolifera americana, la Southern Oil Company, un carico di novecento chili di nitroglicerina, che servirà per domare un incendio scoppiato in un pozzo di petrolio, su due camion, sui quali campeggia la scritta “Explosives”, lungo un percorso di seicento chilometri fatto di strade sterrate talmente rovinate che quando guidi, più che essere al volante di un mezzo di trasporto, ti sembra di ballare il rock and roll. Le possibilità di arrivare sani e salvi a destinazione sono poche; quelle di morire durante il tragitto, invece, sono molte di più. Praticamente è come viaggiare con una bomba sotto il sedere che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Basta soltanto una piccola distrazione per finire al Creatore. I quattro, però, hanno un disperato bisogno di soldi (se riusciranno a portare a termine con successo la loro missione, guadagneranno duemila dollari ciascuno), perciò si mettono in marcia sperando che le cose vadano per il meglio.

Clouzot (anche sceneggiatore insieme a Jérôme Géronimi) prende l’omonimo romanzo di Georges Arnaud e ne ricava un film eccezionale (insignito dell’Orso d’oro al Festival di Berlino e della Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1953) in cui l’adrenalina scorre a fiumi. Centoquarantadue minuti di tensione allo stato puro e di suspense al calor bianco: nella prima parte il regista presenta i quattro protagonisti, di cui mostra le ragioni che li inducono a imbarcarsi in un’impresa folle e al limite dell’impossibile, mentre nella seconda narra il loro viaggio infernale e terrificante con un’incredibile dovizia di particolari (il fazzoletto bianco di Luigi usato come segnale, la nitroglicerina utilizzata per far esplodere un masso che ostruisce il passaggio) e con un crescendo di tensione implacabile che non lascia scampo allo spettatore. Raramente si è visto un film così coinvolgente e incalzante. Nell’ultima ora e mezza non c’è nemmeno un attimo di respiro: da quando i protagonisti salgono sui camion, il maestro francese spinge a fondo sul pedale della tensione e non stacca più il piede fino al beffardo, assurdo e memorabile finale. Le scene al cardiopalma si sprecano (quella in cui i due camion rischiano di scontrarsi e quella in cui l’autocarro guidato da Montand deve superare una pozzanghera di petrolio grande come un lago sono da infarto), la suspense si taglia col coltello, il pathos diventa insostenibile, i pericoli e le insidie si nascondo dietro ogni angolo, la strada pare interminabile, la meta irraggiungibile: nella seconda parte si assiste al film con il cuore in gola, con l’angoscia che monta dentro al petto fino a farti quasi soffocare. Roba da far invidia persino ad Alfred Hitchcock. Neanche quest’ultimo avrebbe saputo fare di meglio. Alcuni, tuttavia, affermano che l’introduzione è prolissa, che il film parte lento come un diesel e ci mette un po’ ad ingranare la marcia giusta. Può darsi che sia vero, ma è altrettanto vero che gli ultimi novanta minuti sono letteralmente mozzafiato. Vedere per credere.

Con questa pellicola tesa fino allo spasimo e dal ritmo serrato, che ti inchioda alla poltrona dall’inizio alla fine, Clouzot compie un autentico attentato alle coronarie dello spettatore. Si sconsiglia vivamente la visione ai deboli di cuore. Per tutti gli altri, invece, dopo aver guardato e ammirato “Vite vendute” sarà impossibile ascoltare “Sul bel Danubio blu”, il celeberrimo valzer di Johann Strauss Jr., senza pensare a questa formidabile opera (frutto di una lavorazione travagliata a causa del maltempo che funestò le riprese effettuate nella Camargue) magistralmente diretta da un eccellente regista che qui dà il meglio di sé impartendo una vera e propria lezione di cinema. Strepitosa la fotografia di Armand Thirard (le immagini del pozzo di petrolio in fiamme sono impressionanti e indimenticabili) e splendidi gli attori (negli scomodi panni di Jo, un uomo arrogante che si rivela essere un codardo, avrebbe dovuto esserci Jean Gabin, ma Charles Vanel, premiato con la Menzione Speciale a Cannes, è molto bravo a interpretare un personaggio sgradevole e detestabile, riuscendo così a non far rimpiangere il suo collega). Nel cast c’è anche la moglie del regista, Véra Clouzot, nella parte di Linda, una donna dal carattere dolce innamorata di Mario. All’epoca la versione italiana subì diversi tagli; quella integrale è disponibile in DVD, ed è quest’ultima che bisogna recuperare per apprezzare appieno questo gioiello della cinematografia mondiale. Nell’edizione originale si parlano sei lingue diverse (russo, tedesco, inglese, francese, spagnolo e italiano), mentre in quella nostrana (che si consiglia di evitare) tutti i personaggi si esprimono in italiano. Nel 1977 l’ottimo William Friedkin ne ha realizzato un buon remake dallo stile allucinato intitolato “Sorcerer” (che significa letteralmente “Stregone”), che però, nonostante il lodevole impegno del cineasta americano e degli attori coinvolti nell’operazione, non raggiunge le vette toccate dall’inarrivabile originale firmato da Clouzot. Se amate la suspense, l’azione e l’avventura, se vi piacciono i film che vi tengono col fiato sospeso, qui troverete pane per i vostri denti.

VOTO: 10/10

L’Arca di Sokurov

“Arca russa” (2002) di Aleksandr Sokurov parte da uno spunto surreale: un uomo della nostra epoca, di cui non vediamo il volto né conosciamo il nome ma di cui sentiamo la voce, senza sapere bene perché, si ritrova catapultato nel 1800 davanti all’ingresso dell’Ermitage di San Pietroburgo. Come sia giunto lì e come abbia fatto a finire in quel periodo storico, non si sa. Il suo arrivo in quel posto rimane un enigma tanto per lui quanto per noi. Dopo un attimo di smarrimento, l’anonimo viandante decide di entrare nel museo, ma nessuno dei presenti sembra accorgersi della sua presenza, come se lui fosse un fantasma, tranne un diplomatico dell’800, il marchese Astolphe de Custine (interpretato da Sergej Drejden), con cui il misterioso protagonista percorre le stanze dell’Ermitage. La loro passeggiata all’interno dell’immenso e maestoso edificio è ripresa tutta in soggettiva (il punto di vista è quello dell’uomo sconosciuto e invisibile agli altri) e attraverso un unico e virtuosistico piano sequenza lungo novantasei minuti, con la macchina da presa che penetra nelle sale e nei corridoi dell’Ermitage per mostrarci le inestimabili meraviglie ivi contenute. Più che un film, “Arca russa” è un sogno ad occhi aperti, reso possibile dall’utilizzo di una videocamera digitale della Sony, che consente al regista di riprendere tutto quello che accade davanti all’obiettivo in tempo reale, facendo così a meno del montaggio. Sokurov (anche sceneggiatore con Anatoli Nikiforov, Boris Khaimsky e Svetlana Proskurina) firma un’opera seducente e sinuosa, sfuggente e mirabolante, che lascia stupiti e incantati e che dimostra a coloro che guardano tale meraviglia con occhi pieni di ammirazione che niente è impossibile. L’autore dello straziante “Madre e figlio” (1997) prende per mano lo spettatore e lo conduce in un viaggio affascinante e sbalorditivo, magico e intrigante, senza confini né barriere durante il quale il tempo si annulla, con il passato e il presente che si mescolano fino a fondersi in un tutt’uno, dando così l’idea che nella vita esista soltanto un eterno qui e ora che si protrae all’infinito.

Un flusso narrativo continuo e ininterrotto, un tour de force visivo, un’immersione totale nella Storia della Russia, personaggi di epoche diverse che appaiono e scompaiono (Caterina II, Pietro il Grande, Nicola I e Nicola II), immagini di una bellezza rapinosa, piani temporali che si intersecano vorticosamente. Un film prodigioso, concepito da una mente ambiziosa e di livello superiore, tecnicamente arduo ma messo in scena in maniera ineccepibile e mirabile, con cui Sokurov concretizza un vecchio sogno di Alfred Hitckcock: quello di girare un intero film senza stacchi. Il maestro del brivido ci aveva provato con “Nodo alla gola” (1948), una pellicola filmata mediante una serie di piani sequenza realizzati in un modo talmente efficace da dare l’impressione che si trattasse di un’unica ripresa. Sokurov si è spinto oltre a quell’ottimo e audace esperimento tentato da Hitckcock, e così facendo è riuscito in un’impresa di portata epocale. “Arca russa” a tratti può tediare e, addirittura, irritare (i detrattori potrebbero definirlo un esercizio di stile fine a se stesso), ma se vi lasciate coinvolgere, se vi abbandonate completamente alla visione e se mettete da parte gli assurdi pregiudizi che accompagnano i cosiddetti “film d’autore” (ossia che sono di una noia mortale), vi troverete a vivere un’esperienza cinematografica eccezionale e appagante. Visivamente sontuoso (la splendida fotografia è di Tilman Büttner, gli impeccabili costumi di Tamara Seferyan, Lidiya Kryukova e Maria Grishanova) e magistralmente girato da un gigante della Settima Arte che non ha paura delle sfide, “Arca russa” è un’opera strabiliante che allarga gli orizzonti del cinema e che rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per chiunque volesse provare a fare qualcosa di simile. Geniale e indimenticabile la sequenza finale, che da sola vale decine di film e che dimostra quanto sia grande il talento registico di Sokurov.

VOTO: 8/10

Aspettando Harry Lime

(Attenzione, contiene spoiler) Prendete un ottimo scrittore, Graham Greene, e fategli scrivere una sceneggiatura. Poi radunate un cast di prima grandezza, che comprenda attori del calibro di Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles e Trevor Howard. Dopodiché ingaggiate un grande direttore della fotografia, Robert Krasker, maestro del chiaroscuro che illumina le scene da par suo, e un talentuoso suonatore di cetra, Anton Karas, in grado di comporre una colonna sonora destinata ad entrare nell’immaginario collettivo. Infine affidate tutto questo ben di Dio a un regista capace e preparato, Carol Reed, che sa dove e come posizionare la macchina da presa e che conosce tutti i trucchi del mestiere. Se mettete insieme tutta questa bella gente, potete stare certi che otterrete qualcosa di grandioso. Nel 1949 le persone sopra citate lavorarono veramente tutte allo stesso film, e il risultato che ne scaturì fu “Il terzo uomo”, uno dei film più leggendari, citati e imitati di sempre, nonché uno dei rari casi in cui nel mondo del cinema la somma dei talenti coinvolti nella realizzazione di un film ha dato l’esito sperato. Nel cinema, infatti, non sempre uno più uno fa due, ma nel caso de “Il terzo uomo” sì, perché qui sia davanti che dietro la cinepresa c’era gente che sapeva fare il suo lavoro egregiamente e che si è impegnata a fondo per ottenere il massimo risultato possibile. C’è Joseph Cotten che interpreta uno squattrinato scrittore americano di modesti romanzi western che si improvvisa detective, Holly Martins; c’è Alida Valli (la quale nei titoli di testa viene citata solo con il cognome) che recita nei panni di un’affascinante e malinconica attrice teatrale cecoslovacca, Anna Schmidt; c’è Trevor Howard che ricopre il ruolo di un ostinato poliziotto inglese che dà la caccia ai criminali, il maggiore Calloway; e soprattutto c’è Orson Welles che presta il volto a un personaggio amorale e ambiguo giustamente entrato nel mito, Harry Lime, un cinico e spietato trafficante di penicillina che rappresenta il male in persona, che entra in scena solo a metà film ma che, nonostante compaia poco, finisce per diventare il protagonista assoluto e incontrastato della vicenda.

Anche quando non si vede, Harry è come se fosse sempre presente, dal momento che tutti parlano di lui: da Holly, il suo vecchio amico che giunge a Vienna dall’America per incontrarlo, ad Anna, la sua amante che dopo la sua morte si ritrova sola e con il cuore spezzato, passando per Calloway, che vorrebbe fargli pagare tutto il male che ha fatto e tutto il dolore che ha causato con il suo traffico illegale di penicillina sbattendolo in prigione e gettando via la chiave per sempre. Tutti parlano di Harry, dall’inizio alla fine del film. E’ lui il fulcro attorno al quale ruota tutta quanta la storia. Che sia vivo oppure morto, non importa: Harry è il centro di tutto. Lui, però, non si fa vedere, almeno nella prima parte. Si fa attendere come Godot, ma a differenza di quest’ultimo, che non arrivava mai, Harry, a un certo punto, arriva eccome. La sua entrata in scena è da antologia: dopo aver fatto credere agli altri di essere passato a miglior vita, più o meno a metà film lo vediamo comparire di notte nel buio dell’androne di un palazzo completamente vestito di nero, lui che sembrava fosse stato investito e ucciso da un’automobile e che era stato tumulato davanti agli occhi dei suoi amici, mentre un gatto gli fa le fusa e lui sorride sardonico. Un’apparizione folgorante, la sua, di quelle che lasciano il segno e che non si dimenticano più. Poi, però, dopo essere sbucato dal nulla come un fantasma, Harry sparisce di nuovo. Si nasconde nelle fogne come un topo, e in quel posto lurido e maleodorante, al termine di un lungo e spettacolare inseguimento, si compirà il suo amaro e tragico destino.

Insomma, dei quattro protagonisti, Harry Lime è quello che si vede di meno, ma è anche quello di cui si parla di più e che funge da filo conduttore tra i vari personaggi che popolano il film. Senza di lui, “Il terzo uomo” perderebbe molto del suo fascino. E’ banale e scontato dirlo, ma è la pura e semplice verità. Aveva ragione Alfred Hitchcock quando diceva che “più riuscito è il cattivo, più riuscito sarà il film”. Harry Lime è un cattivo coi fiocchi: malvagio, crudele e insensibile, la sua ombra minacciosa si allunga sinistra su tutta la pellicola. In una delle tante scene memorabili, mentre discute con Holly, Harry, con il suo tipico atteggiamento sprezzante, giustifica le sue azioni criminose con un monologo indimenticabile: “In Italia, sotto i Borgia, per trent’anni hanno avuto guerra, terrore, omicidio, strage ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera, con cinquecento anni di amore fraterno, democrazia e pace cos’hanno prodotto? L’orologio a cucù”. Welles è superlativo, e con la sua imponente e inquietante presenza domina il film in lungo e in largo, ma anche Cotten, Howard e la Valli sono eccellenti. Impeccabile la regia (magistrale l’uso del grandangolo), sontuosa la fotografia (per la quale Krasker vinse l’Oscar) e stupenda la colonna sonora (e pensare che Karas era alla sua prima esperienza come compositore di musica per film). E per ultimo, ma non per questo meno importante, il fascino decadente di Vienna, una città messa in ginocchio dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e divisa in quattro zone presidiate dai russi, dagli americani, dagli inglesi e dai francesi, che si rivela una location perfetta per ambientarvi una storia che parla di intrighi, delitti, traffici di medicinali e morti che ritornano. “Il terzo uomo” (premiato con la Palma d’oro al Festival di Cannes) è un classico intramontabile e imperdibile.

VOTO: 9/10