Nel labirinto della mente

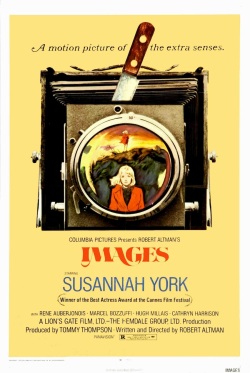

Prendendo spunto da un racconto di Susannah York, “In Search of Unicorns” (che l’attrice pubblicherà nel 1973), nel 1972 Robert Altman realizza il film più sperimentale e anomalo di tutta la sua carriera: “Images”. Generalmente non viene considerato tra i lavori migliori del cineasta americano, ed è un peccato, perché stiamo parlando di un thriller psicologico davvero notevole e molto sottovalutato (soprattutto da Morando Morandini e Paolo Mereghetti, che nei loro dizionari gli hanno affibbiato voti piuttosto bassi che non rendono giustizia alla bellezza della pellicola) che scava in profondità nella psiche disturbata di una donna che progressivamente scivola nella follia. Cathryn è giovane, fa la scrittrice ed è sposata con Hugh (che nella versione italiana, non si sa bene per quale motivo, diventa Bob; misteri del doppiaggio). Un giorno, mentre è a casa da sola, inizia a ricevere strane telefonate in cui una voce femminile la informa che suo marito la tradisce con un’altra donna. Quando torna a casa, Hugh capisce che sua moglie è in preda a un forte esaurimento nervoso, perciò le propone di andare ad abitare per un po’ di tempo in un cottage immerso nel verde e nel silenzio della campagna irlandese. Lì, lontano da tutto e da tutti, lui intende dedicarsi alla caccia, lei, invece, alla stesura del libro a cui sta lavorando, “In Search of Unicorns”. In quell’abitazione isolata e priva di telefono, i due coniugi riceveranno la visita di un uomo, Marcel, accompagnato da sua figlia, Susannah, e Cathryn si ritroverà a dialogare con un fantasma, René. Altman (anche sceneggiatore) si affida a una messa in scena cupa ed enigmatica e costringe lo spettatore ad entrare nella mente malata di Cathryn, la quale, in un crescendo narrativo vertiginoso, confonde la realtà con l’immaginazione e viceversa. Guardando il film, a volte è difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è frutto della fantasia della protagonista; i piani narrativi si sovrappongono e si intersecano con una fluidità stupefacente, e il regista riesce a mescolare le carte in tavola con l’abilità di un giocatore professionista.

Nessun trucco e nessun inganno però, solo tanta maestria registica (i piani sequenza e le zoomate sono di una precisione millimetrica) e un uso sapiente della tecnica dell’overlapping, con le voci che si accavallano una sopra l’altra, e delle scenografie (curate da Leon Ericksen), con la casa di campagna, in cui si svolge gran parte della storia, e il paesaggio che la circonda che sembrano usciti direttamente da un film dell’orrore. Altman, in forma smagliante, firma un’opera angosciante e labirintica, nevrotica e claustrofobica, che si situa a metà strada tra Roman Polanski (per le similitudini con “Repulsion”, 1965, che narra anch’esso di una donna che soffre di schizofrenia) e Ingmar Bergman (per l’introspezione psicologica del personaggio principale) e che abbraccia generi diversi, dall’horror al thriller passando per il fantasy, formando un dedalo inestricabile in cui è facile perdere l’orientamento. “Images” è un incubo ad occhi aperti, è una lenta e inesorabile discesa negli abissi dell’inconscio che turba e sconvolge profondamente. La suspense e la tensione reggono dall’inizio alla fine senza cedimenti, e gli attori, a cominciare dall’eccezionale Susannah York (Cathryn), attorniata da un coro di ottime spalle composto da René Auberjonois (Hugh), Marcel Bozzuffi (René), Hugh Millais (Marcel) e Cathryn Harrison (Susannah), si calano benissimo nei loro ruoli. Pregevole l’apporto del reparto tecnico: l’ossessiva e straniante colonna sonora di John Williams e del percussionista Stomu Yamash’ta, la fotografia dai colori autunnali di Vilmos Zsigmond e il montaggio vorticoso di Graeme Clifford (che procede per analogie, come quando passa dall’acqua che scende dalla doccia a quella che scende dalla cascata) si rivelano fondamentali per l’esemplare riuscita del film. Incastonato tra due perle del calibro di “McCabe and Mrs. Miller” (1971) e “The Long Goodbye” (1973), “Images” è un puzzle complesso e articolato le cui tessere si incastrano alla perfezione. Per la sua intensa e magistrale prova, l’incantevole Susannah York vinse il Prix d’interprétation féminine al venticinquesimo Festival di Cannes.

VOTO: 8/10

Un cane di nome Buck

Il cane, si sa, è il miglior amico dell’uomo. Purtroppo, però, non sempre l’uomo è il miglior amico del cane. E’ questa la lezione che Buck, il cane protagonista de “Il richiamo della foresta” di Jack London, impara sulla propria pelle. Buck, che ha quattro anni e pesa sessantotto chili, è figlio di un San Bernardo, Elmo, e di una cagna da pastore scozzese, Step, e vive nella lussuosa e sconfinata magione del giudice Miller, dove passa le giornate facendo compagnia al suo padrone e alla di lui famiglia. In quella casa, Buck viene trattato come un re, ma la sua tranquilla e agiata esistenza è destinata a cambiare radicalmente quando, una notte, uno dei giardinieri che lavorano nell’abitazione del giudice, Manuel, che ha il vizio di spendere i soldi del suo magro stipendio nel gioco del lotto cinese, lo rapisce per venderlo a un losco individuo. E così Buck, dopo essere stato costretto ad affrontare un lungo viaggio, finisce in Alaska, lui che non ha mai visto la neve in vita sua, dove si ritrova a fare il cane da slitta per due corrieri, Perrault e François. Gli esseri umani non fanno una bella figura, in questo stupendo racconto di London. Tranne qualche eccezione (come il giudice Miller e il cacciatore John Thornton), l’uomo si rivela un essere spregevole che non si fa nessuno scrupolo a maltrattare gli animali infliggendo loro atroci sofferenze. La simpatia dell’autore, naturalmente e giustamente, è tutta per Buck, il cane che di punto in bianco si vede stravolgere la vita e che, dopo aver imparato “la legge del bastone e della zanna”, dimostra di avere un coraggio da leone e una volontà di ferro che gli consentono di farsi rispettare dai suoi simili e anche di resistere a condizioni ambientali estreme come quelle che si trovano in Alaska. La figura di Buck si staglia imponente su tutte le altre, tanto da dominare incontrastata le pagine del libro, e la sua epica e commovente vicenda, raccontata da London con uno stile incisivo e privo di fronzoli, arriva a toccare il cuore del lettore attraverso una serie di momenti struggenti che farebbero piangere anche i sassi. Appassionante romanzo di avventura, coinvolgente storia di sopravvivenza, maestoso inno alla natura, alla libertà e alla convivenza civile tra uomini e animali, “Il richiamo della foresta” è una lettura obbligata.

VOTO: 10/10

Arthur e la follia della guerra

(Attenzione, contiene spoiler) Qual è il film antimilitarista più bello di tutti i tempi? “All’ovest niente di nuovo” (1930) di Lewis Milestone, “La grande illusione” (1937) di Jean Renoir, “Orizzonti di gloria” (1957) di Stanley Kubrick, “Il ponte sul fiume Kwai” (1957) di David Lean, “L’arpa birmana” (1956) di Kon Ichikawa, “E Johnny prese il fucile” (1971) di Dalton Trumbo, “Il grande uno rosso” (1980) di Samuel Fuller, o “La sottile linea rossa” (1998) di Terrence Malick? Ognuno può scegliere quello che preferisce, ma nella rosa dei canditati al titolo di Miglior Film Antimilitarista della Storia del Cinema non può di certo mancare “Per il re e per la patria” (1964) di Joseph Losey. Basandosi su un testo teatrale di John Wilson, “Hamp”, il cui adattamento cinematografico è stato curato da Evan Jones, il regista americano trapiantato in Inghilterra per sfuggire al maccartismo racconta la vicenda di un giovane soldato britannico, il ventitreenne Arthur James Hamp, che nel 1917, a Passchendaele, durante la Prima Guerra Mondiale, dopo aver combattuto per tre anni, rischia di essere fucilato per diserzione. Arthur, visibilmente scosso, dice che voleva andare il più lontano possibile dai cannoni; l’ufficiale incaricato di difenderlo nel processo, il capitano Charles Hargreaves, prima lo tratta con sufficienza e disprezzo (nel corso del loro colloquio gli ricorda che quando si parla con un ufficiale è necessario stare sull’attenti), poi inizia a provare pietà per lui e decide di impegnarsi per scagionarlo. Hargreaves sostiene che quando Arthur si è allontanato dal suo reparto non si rendeva perfettamente conto di quello che stava facendo perché aveva subito uno shock da esplosione: “L’imputato, quando ha compiuto gli atti per i quali è processato, non era responsabile delle sue azioni. Questa corte è responsabile delle sue azioni, ha pieno dominio di se stessa, questa corte sa benissimo quello che fa, questa corte ha dunque piena facoltà di scelta. Il soldato Hamp non è un bugiardo, non ha la parola né la risposta facile, ha un’onestà disarmante che fa di lui un pessimo testimone di se stesso.

Avrebbe potuto spararsi in una gamba e rischiare non più di qualche mese di prigione. Ha anche detto di averci pensato, ma non lo fece, restò. Un disertore che ha piena coscienza di quello che fa scappa via soltanto per salvare la pelle e lascia i suoi compagni a combattere e a morire per lui, ma quest’uomo non è un disertore, è un volontario. Vero che si arruolò perché fu sfidato a farlo dalla moglie e dalla suocera, ma non importa, si arruolò. E’ stato al fronte per tre anni, più a lungo, se mi è permesso dirlo, di alcuni di noi. Le ha viste tutte. Un uomo non può sopportarne tante, tanto sangue, tanto sudiciume, tanti morti. In quella buca di granata credette di annegare nel fango e che la sua ora fosse venuta. Dopo di allora non è stato più responsabile delle sue azioni, non ha saputo più discernere tra quello che doveva e non doveva fare. Dentro di lui non sentì che un impulso, l’impulso di camminare, di andare a casa, di andare lontano dai cannoni. La loro voce per noi è diventata un fatto abituale, tanto che ormai non ci chiediamo quasi più perché sparino. Siamo da tanto in guerra, siamo così abbruttiti da averlo dimenticato; ma non lottiamo forse per salvaguardare un principio di onestà, per un principio di giustizia, per dare a tutti i tribunali come questo il diritto di decidere? Ricordo a questa corte che se non si rende giustizia anche a un uomo solo, allora tutti gli altri muoiono invano”. L’accorata arringa del capitano, però, non può ribaltare una sentenza che sembra già scritta: Arthur, infatti, è riconosciuto colpevole di diserzione e condannato a morte mediante fucilazione.

Per provare quanto sia folle, inutile e insensata la guerra, Losey ricorre a una messa in scena cupa e claustrofobica in cui gli spazi chiusi amplificano il disagio fisico e mentale dei militari costretti a combattere come degli automi. Se uno di loro mostra segni di cedimento psichico, i dottori pensano che sia un pusillanime e che stia fingendo per essere esentato dai suoi doveri di soldato, cosa che succede al povero Arthur, un umile calzolaio arruolatosi volontario “per il re e per la patria” (così dice lui stesso al capitano quando questi gli chiede per quale motivo abbia deciso di entrare nell’esercito) e per dimostrare alla moglie e alla suocera di essere abbastanza coraggioso da partire per il fronte, che finisce per pagare con la vita la sua innocente camminata per trovare un po’ di pace e tranquillità lontano dagli orrori del conflitto (notevole il lavoro sul sonoro, con i cannoni che rimbombano sullo sfondo per tutto il film). “Siamo degli assassini” dice Hargreaves, che con queste parole esprime al colonnello tutto il suo disgusto per la sentenza: “Fucilate un povero imbecille perché ha fatto una passeggiata. Questo e niente altro. Tecnicamente ha disertato, ma in realtà è stata solo una passeggiata. E lei lo sa bene, vero?”. Arthur viene punito oltre misura in base all’aberrante logica del “punirne uno per educarne cento”. Secondo coloro che occupano i piani alti della gerarchia militare è lecito giustiziare un soldato che ha fatto una semplice camminata allo scopo di dissuadere i suoi commilitoni dal fare altrettanto.

La scena della fucilazione è sconvolgente: Arthur non viene ucciso dal plotone di esecuzione, ma da colui che aveva cercato in tutti i modi di sottrarlo alla pena di morte, ossia il capitano Hargreaves, che gli spara un colpo di pistola in bocca ponendo così fine a una storia tragica e assurda allo stesso tempo. Avvalendosi della splendida fotografia di Denys N. Coop, che immerge le scene nell’oscurità di un bianco e nero buio come la notte, e delle fondamentali scenografie di Richard MacDonald e Peter Mullins, che ricreano in studio la squallida trincea, trasformata in un acquitrino dalla pioggia che cade incessante, in cui si svolge l’azione, Losey, senza un briciolo di retorica e senza scivolare mai nel didascalico, grazie a una narrazione stringata e a un ritmo che non conosce pause, attraverso calibrati movimenti di macchina e intensi primi piani che scrutano gli abissi dell’anima umana, lancia un grido contro la guerra, che non produce vincitori ma solo vinti (“Tutti abbiamo perso” afferma Hargreaves), e realizza un’opera di straordinaria fattura, allucinante e coinvolgente, tesa e appassionante, impreziosita da un cast eccellente, in cui spiccano le encomiabili prove di Tom Courtenay (Arthur James Hamp) e Dirk Bogarde (Charles Hargreaves). Nel 1964 “Per il re e per la patria” passò in Concorso al Festival di Venezia, ma la giuria, presieduta da Mario Soldati, assegnò il Leone d’oro a “Il deserto rosso” (1964) di Michelangelo Antonioni, un film bello ma inferiore a quello di Losey. Tom Courtenay venne premiato con la Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Maschile, ma anche Dirk Bogarde avrebbe meritato altrettanto.

VOTO: 10/10

Dersu Uzala: piccolo grande uomo

(Attenzione, contiene spoiler) In questo straordinario film di Akira Kurosawa c’è una scena talmente bella ed emozionante che da sola basterebbe a giustificare l’esistenza di questa prodigiosa opera: è la lunga sequenza in cui i due protagonisti – un cacciatore mongolo, Dersu Uzala, e un ufficiale dell’esercito russo, Vladimir Arseniev – si perdono negli sterminati spazi della Siberia. Rimasti soli sulle acque ghiacciate del lago Hanka, vicino al confine con la Cina, li vediamo affannarsi in mezzo al nulla alla disperata ricerca della direzione che hanno seguito per arrivare fin lì. Mentre provano, senza successo, a ritrovare la via giusta per uscire da quel posto, che nel frattempo sembra essersi trasformato in una prigione a cielo aperto, il cacciatore capisce che sta per scatenarsi una bufera. Sempre più preoccupato da quello che potrebbe accadere da un momento all’altro, Dersu avverte l’ufficiale del pericolo imminente che debbono affrontare. Fortunatamente, il cacciatore ha la provvidenziale e geniale idea che potrebbe salvarli entrambi: costruire una piccola capanna ammucchiando uno sopra l’altro dei fili d’erba, che però debbono provvedere a tagliare correndo come dei pazzi per anticipare l’arrivo della tormenta. Senza perdere ulteriore tempo, i due cominciano immediatamente a tagliare i pochi fili d’erba che offre l’aspro paesaggio che li circonda: solo che mentre Dersu corre instancabilmente come fosse dotato di una forza inesauribile, l’ufficiale sviene stremato dalla fatica proprio quando sta per arrivare la tempesta. Per sua fortuna, però, ci pensa il cacciatore a salvarlo: grazie allo straordinario spirito di iniziativa di cui è dotato, Dersu da solo riesce – nonostante le forti raffiche di vento e il progressivo e minaccioso avanzare del buio – a costruire l’improvvisata ma efficace capanna all’interno della quale entrambi possono trovare riparo dalla bufera. Al suo risveglio, Arseniev ringrazia Dersu per avergli salvato la vita: “Grazie, Dersu; come avrei fatto senza di te?” “Insieme noi va, insieme noi lavora; non serve grazie” questa la disarmante risposta del cacciatore.

Dopo essere scampati alla furia della tormenta, tra i due uomini sboccerà una sincera e profonda amicizia che li legherà per sempre. Ci sembrava doveroso raccontare per filo e per segno questa meravigliosa e impressionante scena, ricca di tensione e commozione, in cui Kurosawa dà fondo a tutto il suo immenso talento per mostrarci come nasce l’amicizia tra Dersu Uzala (interpretato da un bravissimo Maksim Munzuk), il cacciatore mongolo piccolo di statura ma con un cuore grande e generoso, e Vladimir Arseniev (un ottimo Yuri Solomin), l’ufficiale russo che nel 1902 si reca in Siberia per effettuare dei rilevamenti topografici. Questa formidabile opera (tratta da due libri del suddetto ufficiale russo, “Dersu Uzala” e “Nel profondo Ussuri”, nei quali l’autore racconta le sue esplorazioni in Siberia agli inizi del ventesimo secolo) consentì al regista nipponico di rifarsi dall’insuccesso di pubblico della sua pellicola precedente, “Dodes’ka-den”, che fu un fallimento commerciale nonostante il suo grande valore, a causa del quale Kurosawa sprofondò in una grave crisi personale, che lo indusse a tentare perfino il suicidio e ad abbandonare il cinema per cinque anni. E il maestro giapponese (che firma la sceneggiatura insieme a Yuri Nagibin) non poteva realizzare film migliore di questo per certificare la sua rinascita esistenziale e artistica: “Dersu Uzala” (vincitore dell’Oscar per il Miglior Film Straniero), oltre che uno splendido elogio dell’amicizia, è un poema epico sulla natura (che Kurosawa filma con superba maestria) e sul rapporto che l’uomo ha con essa.

Come il solitario e altruista cacciatore mongolo, che non ha più nessuno al mondo e che vive libero nei boschi della taiga siberiana e che parla abitualmente con gli animali e gli elementi naturali (acqua, fuoco e vento) come se parlasse con le persone; cosa del tutto normale per lui, dato che la natura è la sua casa, e senza di essa egli si sentirebbe perso. Infatti, quando l’ufficiale proverà a portarlo a casa con sé, Dersu, ormai anziano e quasi completamente cieco, si sentirà come chiuso in una prigione, e la nostalgia per la vita che conduceva all’aria aperta crescerà a tal punto da convincerlo a ritornare nella sua amata taiga per riprendere contatto con le sue vecchie abitudini. “Dersu Uzala” è un film stupendo, struggente, ricco di momenti memorabili (oltre alla folgorante sequenza descritta all’inizio, sono da citare anche la commovente scena in cui i due protagonisti si salutano credendo di non rivedersi mai più e il bellissimo finale silenzioso, in cui Arseniev ripensa a Dersu con lo sguardo perso nel vuoto). Notevole la fotografia curata da Fyodor Dobronravov, Yuri Gantman e Asakazu Nakai. Frase da ricordare: “L’uomo è davvero piccolo rispetto alla grandezza della natura”. L’unico rammarico è quello di non poter vedere questa autentica pietra miliare nella versione originale: quella italiana, infatti, è scandalosamente tagliata di quindici minuti. Anche così, però, “Dersu Uzala” è un capolavoro. Senza ombra di dubbio, è uno dei film più belli che Kurosawa abbia mai girato.

VOTO: 10/10

Un’appassionante e coinvolgente biografia di Wolfgang Amadeus Mozart, narrata attraverso le parole del suo acerrimo rivale, Antonio Salieri

Sfrontato, anticonformista, maleducato, volgare, edonista, irriverente ma anche maledettamente geniale: chi era costui? Semplice: Wolfgang Amadeus Mozart. Un talento, il suo, tanto creativo e precoce quanto ribelle ed effimero, dato che morì, stroncato da una violenta febbre di tifo, a soli trentacinque anni. Eppure, sebbene la vita non gli abbia concesso molto tempo, fu in grado di comporre – fra sinfonie, concerti per pianoforte e orchestra, serenate, musica sacra e da camera, quartetti sia per archi che per pianoforte, per non dimenticare le opere teatrali – qualcosa come settecento lavori. Impressionante. Un’esistenza sregolata, condotta sempre al massimo, perennemente e indefessamente alla ricerca della più bella musica che si potesse offrire al pubblico. E dato che nel campo musicale era un genio assoluto, egli riuscì pienamente nel suo intento. Mozart fu, semplicemente, il miglior compositore che l’orecchio umano abbia mai avuto modo di udire. Logico, quindi, che cotanta bravura, incredibilmente racchiusa in un uomo solo, potesse suscitare un po’ di invidia nei suoi colleghi, inevitabilmente meno dotati di lui, tra i quali ce n’era uno, in particolare, che non lo poteva proprio soffrire: il suo nome era Antonio Salieri, un musicista provvisto “soltanto” di un buon talento, che perciò si dovette accontentare di vivere perpetuamente all’ombra del grande maestro salisburghese. L’astio che Salieri provava nei confronti di Mozart era tale da ossessionarlo fino a farlo diventare paranoico; in vecchiaia arrivò perfino a tentare il suicidio, perché era roso dal rimorso di aver provocato – a suo dire – la morte del suo tanto odiato collega. Ed è proprio da questo episodio, con Salieri rinchiuso in un manicomio, ormai anziano e prossimo alla morte, che parte la pellicola che Milos Forman ha tratto dal testo teatrale di Peter Shaffer, il quale ha curato in prima persona l’adattamento cinematografico della propria opera. Attraverso le parole di un Antonio Salieri ebbro di rabbia e rancore, riviviamo la sua rivalità – più presunta che reale – con Mozart. Sebbene il film esageri nel romanzare la vita di quest’ultimo, il risultato finale è sicuramente di tutto rispetto. “Amadeus” è un film formalmente ineccepibile (notevoli sia i costumi che le scenografie); il regista ceco è abile a confezionare una pellicola spettacolare, appassionante e coinvolgente che, nonostante la lunga durata (158 minuti), riesce sempre a tenere vivo l’interesse dello spettatore.

Grande il duello recitativo fra i due attori protagonisti, Tom Hulce e F. Murray Abraham. Per Hulce il ruolo di Mozart è uno di quelli che, nel bene come nel male, segnano l’intera carriera; infatti, benché in questo caso sia molto bravo ad impersonare l’estroso ed eccentrico compositore austriaco, successivamente non ha mai più avuto ruoli all’altezza di questo, forse perché a rubargli la scena ci pensa l’ottimo Murray Abraham, che, nei panni di Antonio Salieri, riesce a dare corpo alle ossessioni e alle frustrazioni del suo personaggio con un’interpretazione maiuscola. Rimane nella memoria, nel finale, la sua frase “mediocri, ovunque voi siate, io vi assolvo, io vi assolvo, io vi assolvo, io vi assolvo, io vi assolvo tutti”. Il film raggiunge il suo apice nella bellissima scena in cui Salieri aiuta Mozart a completare il “Requiem” che lui stesso gli ha segretamente commissionato: vedere i due musicisti che compongono insieme – in un clima di angoscia crescente – è meraviglioso; quantunque sia fisicamente provato dalla malattia che lentamente lo sta divorando, Mozart riesce lo stesso a dare lezioni di musica a Salieri, il quale, sebbene sia in perfetta salute, fatica come un matto a stare dietro alle continue intuizioni compositive che gli suggerisce il suo collega. Una sequenza, questa, veramente emozionante. Del film ne esiste anche una versione Director’s Cut, uscita nel 2002, più lunga di una ventina di minuti rispetto a quella che venne distribuita nei cinema nel 1984. Per quanto siano interessanti, le scene aggiunte non cambiano granché il giudizio sulla pellicola. Splendida e suggestiva la fotografia di Miroslav Ondricek. Assieme a “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, “Amadeus” è il film più celebre e premiato di Milos Forman. Nel 1985 vinse otto Oscar su un totale di undici nomination: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Miglior Attore Protagonista (Murray Abraham), Migliori Costumi (Theodor Pistek), Miglior Suono (Mark Berger, Tom Scott, Todd Boekelheide, Christopher Newman), Miglior Trucco (Paul Le Blanc, Dick Smith) e Miglior Scenografia (Patrizia von Brandenstein, Karel Czerny).

VOTO: 8/10